题目:一例顽固性肝性脑病的诊治

作者:西部战区总医院 消化内科 汤善宏

患者基本情况

患者男,57岁,四川甘孜州雅江县人,藏民。

主诉:食管静脉曲张套扎术后1年,行为异常10月。

现病史:1年前患者因未接受抗病毒治疗致乙肝后肝硬化失代偿期,食管-胃底静脉曲张破裂出血,在我科行胃镜下食管静脉套扎术及胃底曲张静脉组织胶注射治疗,并开始接受“恩替卡韦”抗病毒治疗。之后出现间断肝区胀痛,十月前患者间断性行为异常、定向力及记忆力下降,数小时后自行缓解,对发病过程不能回忆。1月前频率增加,一天前再次出现上述症状并加重,伴有头痛及呕吐,急诊科以“乙肝后肝硬化”收治入院。

既往史:有便秘史10余年;1年前患者因乙肝后肝硬化在我科行胃镜下食管静脉套扎术及胃底曲张静脉组织胶注射治疗。

个人史:生于四川甘孜州雅江县,久居于本地,否认疫区居住史,否认疫水、疫源接触史,否认放射物、毒物接触史,否认毒品接触史,否认吸烟史,否认饮酒史,否认冶游史。

婚育史:适龄结婚,配偶身体健康,生育2子1女,子女身体健康。

家族史:父母兄弟姐妹健在,均体健,家族中无相关疾病记载,家族中无传染病及遗传病史。

诊断过程

入院查体

行为异常、定向力及记忆力下降,精神欠佳,慢性病容,发育基本正常,营养中等,匀称,正常步态,步入病房,自动体位,查体合作,语言正常,声音响亮,对答切题,言语连贯。浅感觉正常,深感觉正常, 复合感觉正常,浅反射正常,肱二头肌反射正常,跟腱反射正常,生理反射存在,病理反射未引出,Kernig征阴性,肌力检查正常,肌张力正常。

检查

肝功:总胆红素72umol/L,间接胆红素57umol/L,前白蛋白153mg/L,白蛋白40 g/L,其余未见异常;血浆氨:97umol/L;血常规:血小板计数84*10^9/L↓、血红蛋白浓度119g/L↓、红细胞计数4.02*10^12/L↓、白细胞计数4.08*10^9/L。

HBV定量、凝血四项、电解质、AFP、肾功、血脂、C-反应蛋白、血沉、BNP、降钙素原、血气分析及大小便常规均未见异常。胸部平片、头颅MRI、心电图、心脏彩超未见异常。

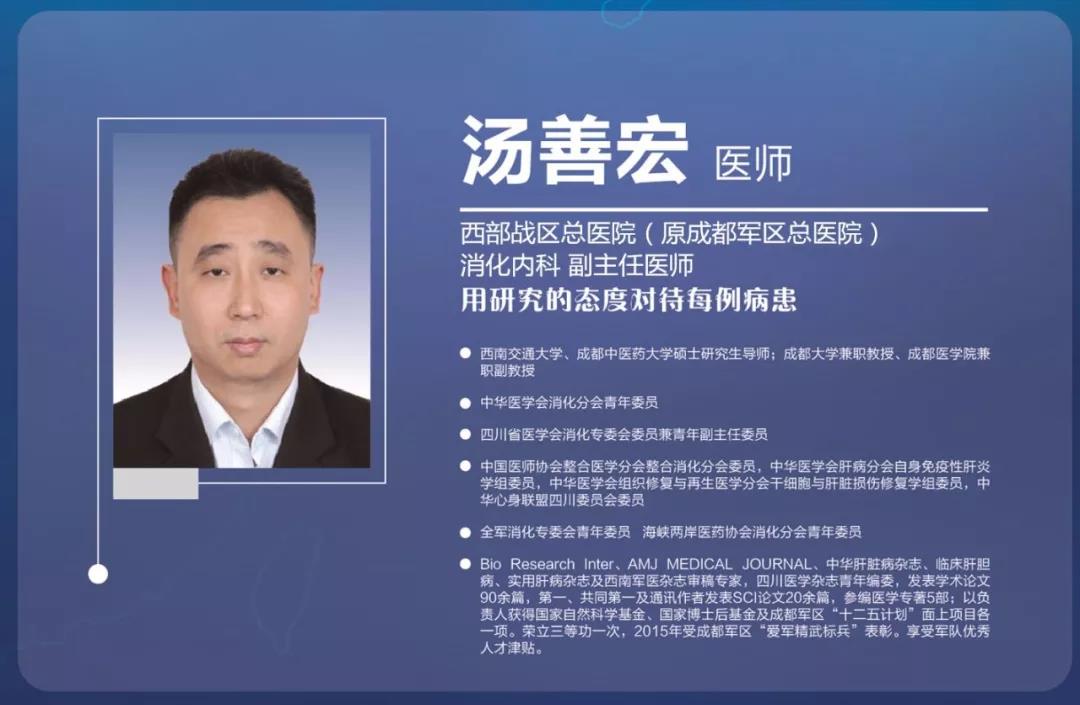

胃镜:食管、胃底可见瘢痕,未见曲张静脉(图1)。

图 1 内镜检查图像:内镜下治疗前食管-胃底曲张静脉均为重度曲张,红色症(+);治疗1年后曲张静脉完全消失,可见瘢痕。

神经内科、精神科会诊排除颅脑器质性病变及精神疾病,考虑肝性脑病可能性大。

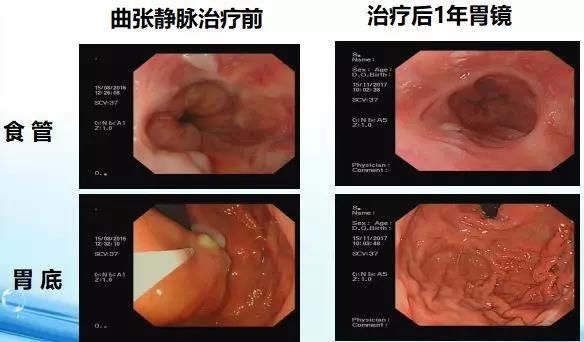

肝胆胰脾增强CT示:1.肝硬化、脾大、门脉高压伴侧支循环形成,与1年前比较腹水基本吸收;2.门脉右支与肝静脉右支相通,局部增粗、迂曲(图 2)

图 2 增强CT门脉期图像:内镜下曲张静脉治疗前患者门静脉右支与肝静脉相通,交通支最大直径为3mm;治疗后1年交通支明显扩大,最大直径为13mm。

诊断

1.乙肝后肝硬化;

2.肝性脑病(2级);

3.食管静脉曲张套扎术后;

4.肝右静脉-门静脉右支先天性相通。

治疗

入院后予以抗肝性脑病、对症支持治疗,患者症状逐渐缓解。分析患者病理生理变化,一年前肝硬化,门脉高压,门静脉分流主要以食管-胃底静脉为主,致上消化道曲张静脉破裂出血;当内镜下阻断曲张静脉后,加上抗病毒治疗致肝脏硬度降低,门静脉压力传导致肝右静脉-门静脉右支相通逐渐增大直径达13mm(血管扩张致患者肝区胀痛症状一致),相当于天然“TIPS(经颈静脉肝内门-体分流术)”。若对肝内侧支循环栓塞后,相当于“TIPS”术后支架狭窄,上消化道曲张静脉很可能再次出现,破裂出血风险大;我科至2000年开始开展TIPS手术近2000例,术后肝性脑病发生率较高,在严格肠道管理基础上,经过适应度过八个月后绝大多数患者肝性脑病消失,因此该患者决定暂采取通便、支链氨基酸保守治疗。

诊疗结局

治疗结果:基于我们在该领域丰富临床经验,加上本例患者有便秘,因此给予“乳果糖”通便治疗,减少血氨等有毒物质吸收,患者症状逐渐缓解,加上大脑的逐步适应,患者症状完全消失后出院。

随访:出院后继续保持大便通畅,未再发生行为异常,多次复查血浆氨保持在50-70umol/L之间,UB保持在35-50umol/L之间,考虑门静脉相当一部分血流没有经过肝脏解毒及生物转化直接回流至体循环导致,与肝细胞功能无关。

经验总结

1.肝硬化基础上肝性脑病,肝脏功能减退之外,巨大侧支循环是另一大重要原因;

2.门脉高压曲张静脉为门静脉重要的分流道,要充分权衡阻断后对门脉血流动力学改变的利弊;

3.人体与大自然异曲同工,人体内解剖逆自然规律是发病的重要基础;

4.知其然并知其所以然,对每例病患进行研究对治疗指导意义重大。

本病例来自2018全国青年医师肝病知识大赛,肝胆相照平台提供全媒体支持。